表面処理とは?

表面処理とは、金属や樹脂などの基材の表面に特定の加工を施し、耐摩耗性・耐食性・外観・密着性などの特性を向上させる技術のことです。

金属部品はそのまま使用すると、サビ・摩耗・変色 などの問題が発生することがあります。そのため、使用環境や求められる機能に応じて、適切な表面処理を施すことが重要です。

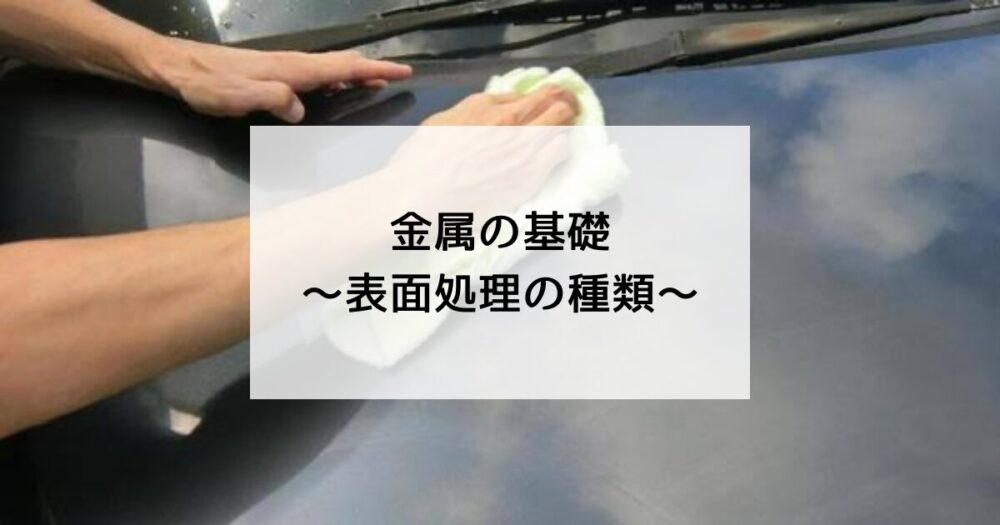

表面処理には、表面に皮膜を形成するもの(めっき、塗装、溶射 など)、物理的に表面を加工するもの(ブラスト処理、研磨 など)、熱を加えて表面の性質を変えるもの(浸炭焼入れ、高周波焼入れ、窒化処理 など) など、さまざまな種類があります。

表面処理の主な種類

表面処理にはさまざまな種類があります。

それぞれの処理方法によって、耐摩耗性や耐食性、外観の向上など、得られる効果が異なります。

本記事では、表面処理を大きく皮膜処理・物理的処理・熱処理に分類し、それぞれの処理方法について詳しく解説します。

皮膜処理:皮膜による表面保護

皮膜処理とは、金属や樹脂の表面に保護膜を形成し、耐食性・耐摩耗性・外観の向上 などの機能を付与する処理です。

めっきや塗装、溶射などの方法があり、用途に応じて適切な処理を選択します。

①めっき

めっきは、化学反応または物理的な方法で基材表面に金属皮膜を形成する処理です。

めっき液を使用しない「乾式めっき」、めっき液を使用する「湿式めっき」に大別されます。

<乾式めっき(ドライコーティング)>

| 真空蒸着 | 金属材料を真空中で加熱・蒸発させ、基材表面に付着させることで薄膜を形成します。 成膜速度が速く、大量生産に適しています。また、装置の構造が比較的シンプルであるため、運用コストを抑えられるのも特徴です。 |

| スパッタリング | 真空容器内に基材と金属材料(ターゲット)を配置し、不活性ガス(主にアルゴン)を満たした状態でターゲットに高電圧を加えます。イオン化したアルゴンがターゲットに引き寄せられて衝突し、弾き飛ばされた金属原子が基材表面に堆積して薄膜を形成します。 密着性が高く、剥がれにくい膜を形成できるのが特徴です。また、均一な膜厚を作ることができ、精密な薄膜コーティングに適しています。 |

| イオンプレーティング | 金属を真空中で加熱して蒸発させた後、プラズマを用いて金属原子をイオン化します。基材には負電圧をかけ、イオン化した金属を引き寄せ衝突させ、密着性の高いコーティングを形成します。 通常の真空蒸着と比べて耐久性や膜の均一性が向上、硬くて耐摩耗性の高いコーティングを実現できます。 |

<湿式めっき(ウェットコーティング)>

| 電気めっき | めっき液に基材(陰極)と金属材料(陽極)を入れ、直流電流を流すことで、めっき液中の金属イオンを還元し、基材表面に均一な金属膜を形成します。 電流を利用して金属の析出をコントロールできるため、膜厚の調整が容易であり、装飾性や耐食性、導電性の向上など、さまざまな機能を付与できます。 |

| 無電解めっき | 金属イオンを含むめっき液に基材を浸し、化学的な還元反応を利用して金属イオンを基材表面に析出させる手法です。 電気めっきと異なり、電流を使用しないため、樹脂やセラミックスなど導電性のない材料にもめっきが可能です。 |

| 溶融めっき | 金属材料を高温で溶融し、その中に基材を浸すことで、表面に金属膜を形成する方法です。 溶融めっきによって形成される金属層は、基材表面を完全に覆い、酸素や水分の侵入を防ぐことで、サビや腐食を効果的に抑制します。 また、基材とめっき金属が合金層を形成することで、密着性が高く、剥がれにくい強固な金属層が得られます。 |

②溶射

溶射は、金属やセラミックスなどの材料を加熱して溶融または半溶融状態にし、高速で基材表面に吹き付けることで、加熱・加速された粒子が基材に衝突・固着してコーティングを形成します。

基材への熱影響が比較的少なく、厚膜形成が可能で、耐摩耗性・耐食性・耐熱性の向上に優れています。また、幅広い材料に適用でき、大型部品や局所補修にも活用されます。

③塗装

塗装は、塗料を基材表面に塗布して乾燥または硬化させ、保護膜を形成する表面処理です。

耐候性や耐食性を向上させるほか、色や光沢などの装飾性を付与する目的でも使用されます。金属、樹脂、木材など幅広い基材に適用でき、スプレー塗装や粉体塗装など、用途に応じたさまざまな方法があります。

④化成処理

化成処理は、金属を化学薬品に浸漬し、化学反応により基材表面の成分を変化させて皮膜を形成する処理です。

代表的なものにリン酸塩処理、黒染め処理、クロメート処理などがあり、防錆効果や塗装の密着性向上を目的として施されます。電流を使用しないため、複雑な形状の部品にも適用しやすいのが特徴です。

⑤アルマイト処理(陽極酸化処理)

アルマイト処理は、アルミニウムを電解液(硫酸など)に浸し、陽極として電流を流すことで表面に酸化皮膜を形成する処理です。形成された皮膜には微細な孔があり、染料を浸透させることで着色が可能です。

アルマイト処理にはさまざまな種類があります。

例えばカラーアルマイトは、酸化皮膜の微細な孔に黒や赤など多彩な色の染料を浸透させることができ、装飾性を求める製品に活用されます。

また、皮膜を厚くする硬質アルマイトは、摩耗や衝撃に強く、工業用途で広く用いられます。

物理的処理:物理的な表面改質

物理的処理とは、基材表面に機械加工を施すことで、表面の粗さ調整・密着性向上・光沢仕上げなどを施す処理です。

ブラスト処理や研磨などが代表的な方法として挙げられます。

①ブラスト処理

ブラスト処理は、基材表面に研磨材(砂、ガラスビーズ、アルミナなど)を高速で噴射し、表面を粗くしたり、削ったり、角を取ったりする処理です。

主に、切削加工や成形後のバリ取り、鋳造後の不要な鋳砂の除去に用いられます。

②研磨

研磨は、研磨材や工具を用いて基材表面を磨き、滑らかにする処理です。

表面の凹凸を除去し、光沢を出したり、寸法精度を向上させたりする目的で行われます。仕上げの目的に応じて、鏡面仕上げのバフ研磨、高精度なラップ研磨、化学反応を利用する電解研磨などが選ばれます。

熱処理:熱による表面硬化

熱処理は、金属を加熱・冷却することで組織を変化させ、硬さや耐摩耗性を向上させる処理です。

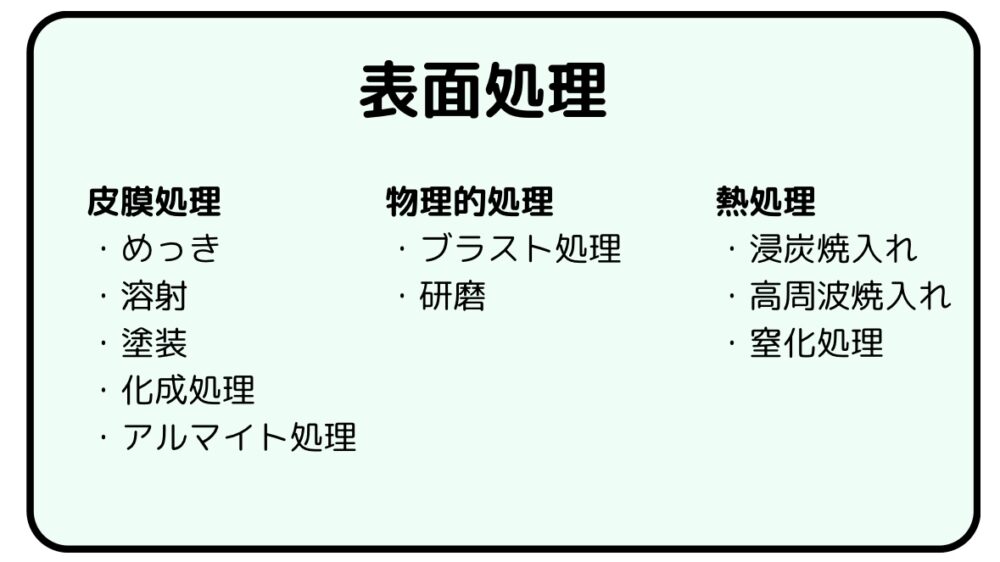

①浸炭焼入れ

浸炭焼入れは、炭素を含む環境で鋼を加熱し、表面に炭素を浸透させた後、急冷して硬化させる処理です。

表面は高い硬度を持ちつつ、内部は粘り強さを維持できるため、自動車部品や歯車など、耐摩耗性と衝撃への強さが求められる部品に広く使用されます。

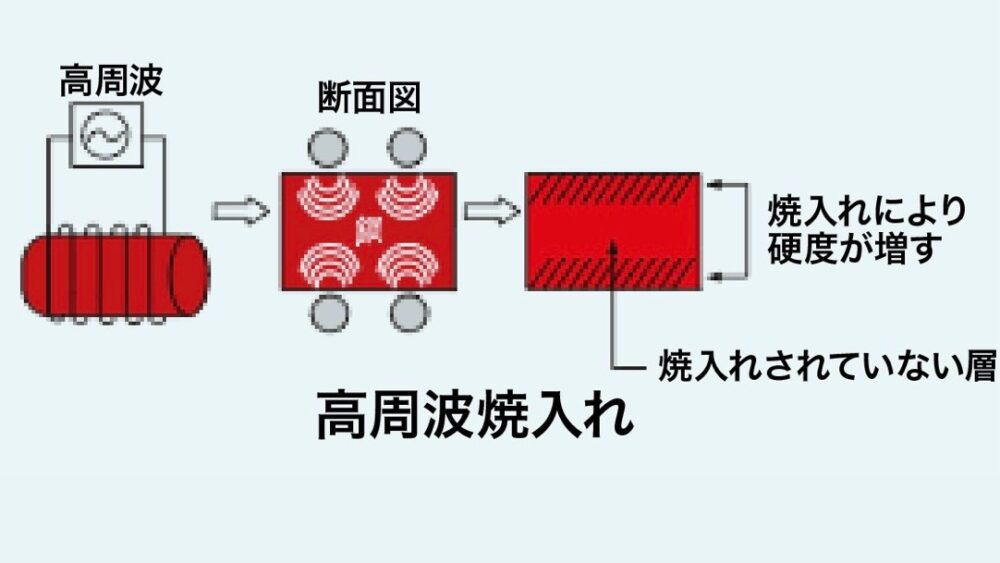

②高周波焼入れ

高周波焼入れは、鋼の表面に高周波電流を流して急速に加熱し、その後急冷することで表面を硬化させる処理です。

浸炭焼入れに比べて処理深さは浅めですが、特定の部分に限定して硬化させることが可能です。この特性を活かし、シャフトや歯車の特定部位など、局所的に高い耐摩耗性が求められる部品に適用されます。

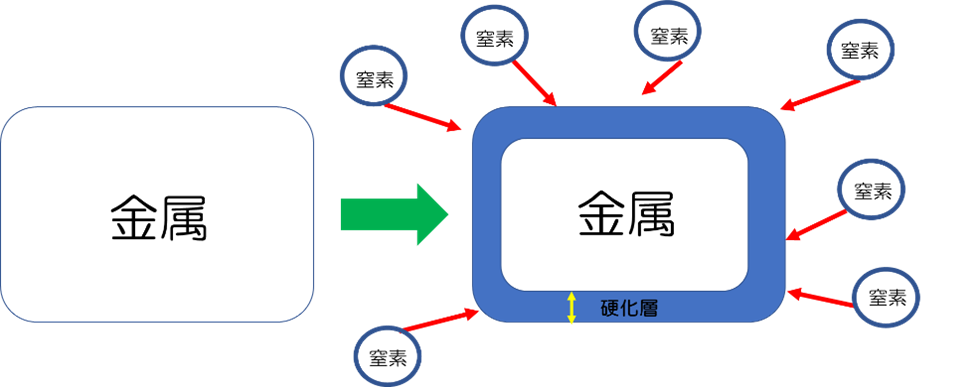

③窒化処理

窒化処理は、鋼を窒素を含む環境で加熱し、表面に窒素を浸透させて硬化させる処理です。

窒化処理は、浸炭焼入れや高周波焼入れに比べて処理深さが浅いものの、400〜600℃の低温で行われるため、熱による歪みが少なく、仕上げ加工後の部品にも適用しやすいのが特徴です。

おわりに

表面処理は、製品の耐久性や性能を向上させるために欠かせない技術です。

今回紹介した皮膜処理・物理的処理・熱処理の各方法には、それぞれ特有の利点と用途があり、適切に選択することで製品の品質を大きく左右します。

表面処理は単なる仕上げ工程ではなく、設計段階から考慮することで製品の寿命やコストにも影響を与える重要な要素です。

本記事が、これから機械設計に携わる皆さんにとって、表面処理の基礎を学ぶ一助となれば幸いです。